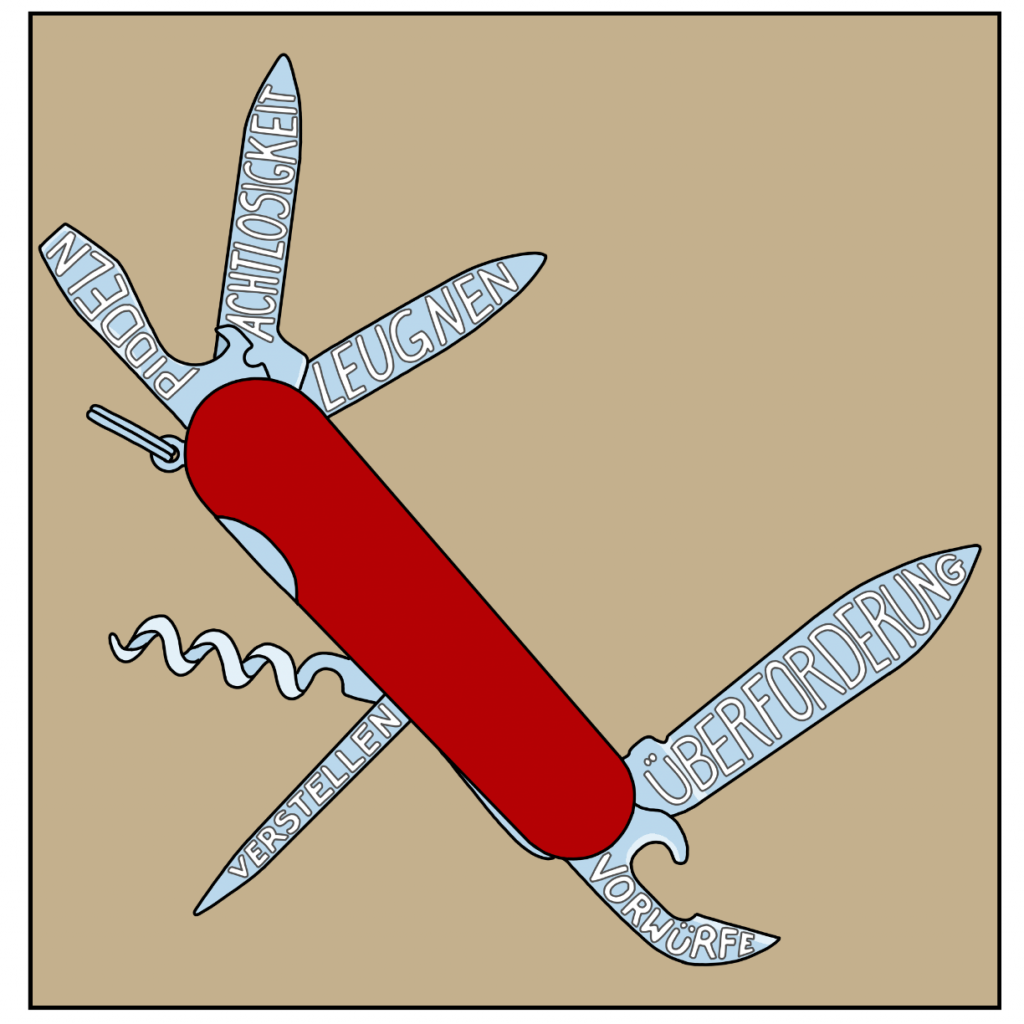

2. Andere Formen der Selbstverletzung

Ich habe mit 30 Jahren aufgehört, mich zu ritzen. Bis dahin hatte ich noch keine Therapie begonnen und ich glaube, es gab auch sonst keinen äußeren Impuls. Ich habe einfach bemerkt, dass mir das nicht mehr hilft.

Ich hatte gerade eine Trennung hinter mir und habe versucht, den Schmerz so herauszulassen, wie ich es früher getan habe, aber es hat mir keinen Frieden und keine Ruhe mehr gebracht. Es hat nicht mehr funktioniert, also habe ich aufgehört.

Aber ich habe mich immer noch selbst verletzt. Manchmal aus anderen Gründen als früher. Einige dieser Gründe habe ich herausgefunden. Teilweise geht es auch noch um körperliche Selbstverletzung. Ich verwende nur keine Klinge mehr.

Andere Menschen tun vielleicht andere Dinge, oder gar nichts davon, oder sie tun dieselben Dinge aus anderen Gründen. Menschen sind kompliziert. Ich finde es schwer genug, mich selbst zu verstehen, ich maße mir nicht an, andere zu verstehen. Vielleicht findet sich etwas in dieser Liste, das es anderen leichter macht, sich in das Thema einzufühlen und besser zu verstehen, wie es dazu kommen kann.

Selbstverletzende Angewohnheiten, die ich bisher festgestellt habe:

- Piddeln/pulen

- Essen aufschieben, bis mir schlecht ist (nicht absichtlich)

- zu lange aufbleiben, was zu Schlafmangel führt

- zu viele Überstunden anhäufen

- Kontakt abreißen lassen

- mich nicht krankmelden, wenn es mir schlecht geht

- nicht um Hilfe bitten, wenn ich sie brauche

- Gelegenheitssex aus den falschen Gründen

- mir selbst Freude verweigern

- auf „Autopilot“ schalten

- mich selbst schlecht machen

- so tun, als sei alles in Ordnung

Ich werde jetzt nicht bloß erzählen, was genau ich meine, sondern auch, was ich glaube, warum ich das tue und wie ich vielleicht besser mit mir umgehen kann. Die Gründe waren mir anfangs nicht klar. Die Erkenntnis kam erst im Laufe der Zeit. Und in einigen Fällen mit Hilfe. Manches habe ich schon loslassen können, anderes ist weiterhin ein Thema, an dem ich arbeite.

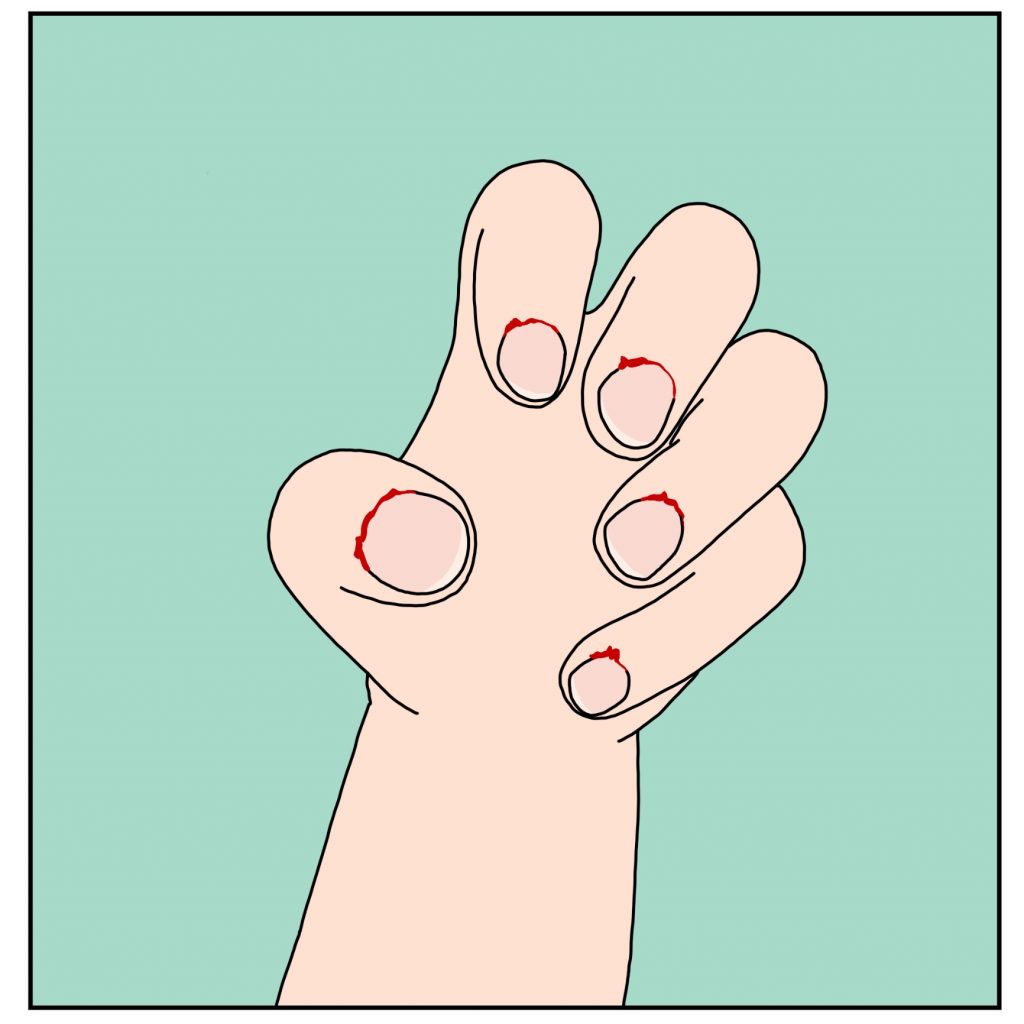

Piddeln/pulen

Bei mir sind das Nagelhaut, Schorf und Pickel. Ich konzentriere mich hier auf die Nagelhaut als Beispiel.

Ich setze mich auf die Couch oder an den Schreibtisch, nehme eine Pinzette und fange an, getrocknete Haut abzureißen, nicht nur Niednägel. Alles, was im Entferntesten lose oder trockene Haut um die Nägel herum ist. Oftmals so lange, bis es blutet. Ich tue dies bewusst und wissentlich. Es fällt mir schwer, damit aufzuhören, auch wenn ich weiß, dass das nächste Stück das eine Stück zu viel sein wird.

Was passiert?

Warum ist das Selbstverletzung?

In diesem Fall ist die Antwort ziemlich offensichtlich. Ich reiße mir die Haut ab, bis es blutet oder fast blutet. Das ist Selbstverletzung.

Warum tue ich das?

Ich habe irgendwann den Satz verinnerlicht: „Ich muss produktiv sein, um einen Wert zu haben.“ Ich weiß, das klingt in diesem Zusammenhang blöd. Aber an meiner Haut zu zupfen ist eine Handlung. Es zählt als etwas tun. Genauso wie etwas zu Essen.

In Situationen, in denen ich nicht die Energie, die Konzentration oder die Motivation aufbringen kann, um etwas Sinnvolles zu tun, aber dennoch das Bedürfnis habe, produktiv zu sein, pule ich an meiner Haut herum. Ich habe keine Ahnung, warum ich denke, dass rohe Ränder an meinen Nägeln in irgendeiner Weise ein erstrebenswertes Ziel darstellen.

Manchmal ist der Grund für das Piddeln, dass ich etwas anderes tun oder über etwas nachdenken sollte und einen Grund brauche, um das noch etwas aufzuschieben. Auch in diesem Fall ist das Pulen and der Haut eine Aktivität, die vor allem anderen stehen kann, was ich nicht tun möchte.

Was kann ich stattdessen tun?

Ich versuche mir zu sagen, dass es in Ordnung ist, mich auszuruhen, bis ich das Gefühl habe, dass ich etwas anderes tun kann. Ich kann lernen, dass es in Ordnung ist, etwas nicht zu tun, wenn ich dazu nicht in der Lage bin. Dass es kein Minimum an Aufgaben gibt, die erledigt werden müssen.

Das funktioniert in beiden Situationen. Ich kann diese andere Sache einfach aufschieben, ohne an meiner Haut zu pulen. Oder sie stattdessen in Angriff nehmen.

Variante:

Natürlich gibt es die üblichen Niednägel und Dinge, um die man sich kümmern muss. Das ist was anderes. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich mich an rauer Hornhaut zu schaffen mache, damit ich nicht an etwas hängen bleibe. Auch wenn ich weiß, dass mit der Pinzette zu werkeln wahrscheinlich schlecht für mich endet, bilde ich mir dennoch ein, dass diese Herangehensweise sinnvoll. Ich bin mir nicht sicher, wie ich damit umgehen soll.

Essen aufschieben bis mir schlecht ist (nicht absichtlich)

Die Anmerkung „nicht absichtlich“ ist wichtig. Es ist nicht mein Ziel, mich krank zu machen. Ich stehe nur nicht auf um mir etwas zu essen zu holen.

Was passiert?

Ich habe Hunger. Ich sitze auf dem Sofa. Ich weiß, dass ich aufstehen *könnte* und mir etwas zu essen oder einen Snack machen könnte. Etwas so Einfaches wie Instant-Ramen. Oder ich könnte mir etwas liefern lassen. Aber das passiert nicht. Ich bleibe hungrig sitzen, bis mir schlecht wird.

Warum ist das Selbstverletzung?

Ich verletze meinen Körper nicht äußerlich und hinterlasse keine sichtbaren Spuren oder dergleichen. Ich esse einfach nicht, und das ist meine Entscheidung, oder? Wenn mir jemand anderes das Essen verweigern würde, wenn ich hungrig bin, würde das als Folter oder Misshandlung gelten. Die Auswirkung auf meinen Körper ist dieselbe, egal ob jemand anderes es mit mir macht oder ich es selbst tue. Es ist ein schlechter Umgang mit mir.

Warum tue ich das?

Die einfache Antwort wäre, dass es mich nicht stört. Das heißt, ich sorge mich nicht genug um mich selbst, um mich um meine Grundbedürfnisse zu kümmern. Meistens bin ich jedoch bloß zu müde und denke, essen könnte noch ein bisschen warten, bis ich Kraft gesammelt habe.

Was könnte ich stattdessen tun?

Ich frage mich: Was würde eine Freundin tun, wenn sie hier wäre, und ich hätte Hunger? Die Antwort lautet: sie würde mir etwas zu essen machen. Also übernehme ich den Platz meiner nicht anwesenden Freundin und mache mir selbst etwas zu essen. Wenn sie sich genug um mich sorgen würden, kann ich das auch.

Ich hoffe, dass ich es bis zu dem Punkt schaffe, an dem ich sagen kann: „Ich verdiene Essen“, und es mir dann mache. Und vielleicht sogar bis zu dem Punkt, an dem ich diese Diskussion mit mir selbst gar nicht mehr führen muss.

Zu lange aufbleiben, was zu Schlafmangel führt

Ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, die zu spät ins Bett geht. Wir alle haben unterschiedliche Gründe dafür, auch ich.

Was passiert?

Morgens brauche ich sehr lange, um richtig wach zu werden. Mein Gehirn arbeitet am besten zwischen dem frühen Nachmittag und dem frühen Morgen, was für einen normalen Tagesjob nicht ideal ist. Ich schleppe mich durch die Morgenstunden. Wenn mein Gehirn dann endlich wach ist, möchte ich die Zeit, in der ich etwas tun kann, bestmöglich nutzen, und so erledige ich Dinge, bis es viel zu spät ist.

Wenn ich nachmittags oder abends von einem Ausflug zurückkomme, brauche ich Zeit, um zu entspannen, bevor ich schlafen kann. Ich kalkuliere diese Zeit nicht immer ein, wenn ich entscheide, wann ich nach Hause gehen muss. Am Morgen klingelt dann mein Wecker und ich fühle mich noch schlechter als an einem Morgen mit ausreichend Schlaf.

Warum ist das Selbstverletzung?

Schlafentzug ist eine Form der Folter. Das Gehirn braucht die Auszeit, der Körper braucht die Auszeit. Ohne genügend Schlaf werde ich grummelig, und mein Immunsystem ist unglücklich.

Das ist eine vermeidbare Situation, die dem Körper Schaden zufügen kann und sich definitiv negativ auf meine Stimmung auswirkt.

Warum tue ich das?

Das liegt zum Teil daran, dass ich nicht richtig kalkuliert habe, dass ich die Tatsache verleugne, dass ich mehr Zeit zum Entspannen brauche als früher, dass ich dem Jetzt den Vorrang vor dem Später gebe und dass ich das Gefühl habe, „jetzt, wo ich etwas tun kann, muss ich es auch tun“.

Was könnte ich stattdessen tun?

Nachdem ich mit meiner Chefin gesprochen habe, habe ich meine Arbeitszeiten bereits etwas nach hinten verlegt. Ich bin mir nicht sicher, ob das hilft oder ob sich das Problem dadurch nur verlagert. Ich habe versucht, mir einen Wecker für das Schlafengehen zu stellen. Mit einem zweiten Wecker für den Fall, dass ich den ersten ausschalte. Es hat sich gezeigt, dass ich den zweiten ebenfalls ausschalten kann.

Als Nächstes werde ich versuchen, mein „zukünftiges Ich“ ein wenig mehr zu schätzen. Wenn ich für mein „heutiges Ich“ 2 Stunden länger aufbleibe, bedeutet das vielleicht 4 Stunden mehr Müdigkeit für mein „zukünftiges Ich“. Mir das bewusst zu machen könnte schon helfen. Ich werde versuchen, mich von dem „Ich muss alle meine Funktionsstunden sofort nutzen“ zu lösen. Denn vielleicht muss ich das gar nicht? Vielleicht ist es in Ordnung, schlafen zu gehen, obwohl ich noch aktiv sein *könnte*?

Variante:

Es gibt die so genannte „Rache-Schlafenszeit-Prokrastination“ – komischer Name. Das passiert oft bei Menschen, die keine Kontrolle über ihre Tagesstunden haben, weil sie von der Arbeit, dem Haushalt oder den Bedürfnissen anderer aufgefressen werden. Als Rache dafür, dass ich keine Kontrolle über die Tagesstunden habe, übernehme ich die Kontrolle über die Nachtstunden und tue, was ich will. Seit ich verstanden habe, was dieser Begriff eigentlich bedeutet, glaube ich, dass ich das nicht mehr tue, denn ich habe beschlossen, dass ich mit bewusstem Schlafengehen auch die Kontrolle übernehme.

Zu viele Überstunden anhäufen

In vielen Bereichen wird das Ableisten von Überstunden als Zeichen von Arbeitsmoral, Stärke und Loyalität angesehen. Ich habe da eher gemischte Gefühle.

Was passiert?

Bei der Arbeit stapeln sich die Dinge, und ich schlage mich durch, übernehme vielleicht sogar zusätzliche Aufgaben, weil alle anderen auch überlastet sind. Solange es nur über kurze Zeiträume geschieht ist das eine Sache, die mal passieren darf. Aber wenn es länger als ein paar Wochen andauert, kann es problematisch werden, denn Überstunden auf der Arbeit bedeuten in der Regel weniger Zeit für mich selbst.

Selbstfürsorge, Interessen, Zeit mit lieben Menschen verbringen, all das fällt hinten runter.

Warum ist das Selbstverletzung?

Ich vernachlässige meine eigenen Bedürfnisse. Ich stelle die Anforderungen der Arbeit über meine eigenen. Das führt oft dazu, dass ich keine Energie mehr habe, um etwas zu kochen, also lebe ich von Snacks. Wenn ich keine Zeit für Sport oder Treffen mit lieben Menschen habe, habe ich keine Zeit, neue Energie zu tanken.

Meine Batterie wird immer leerer und leerer, bis ich nur noch aus Sturheit weitermache. Bis ich zusammenbreche. Auch, wenn es nicht so weit kommt, ist es definitiv nicht gesund diese Richtung einzuschlagen.

Warum tue ich das?

Meine übliche Antwort ist „Loyalität gegenüber meinem Team“. Und das ist nicht falsch. Es ist aber nicht die ganze Wahrheit. Ich lasse das „es ist besser, mich selbst zu vernachlässigen, als andere mehr arbeiten zu lassen oder Dinge unvollendet zu lassen“ weg.

Ich übernehme die Verantwortung für den Personalmangel, die Arbeitsmenge und das Wohlergehen von allen außer mir. Die vollständige Antwort sollte also lauten: „Ich schätze mein Team und meine Arbeit mehr als mein eigenes körperliches und seelisches Wohlbefinden“. Aber das möchte ich natürlich nicht sagen. Das klingt irgendwie falsch.

Was kann ich stattdessen tun?

Ich könnte zumindest mir selbst gegenüber ehrlich zugeben, dass mir das nicht guttut, und nach Hause gehen. Oder ich kann mit meiner Chefin über die Arbeitsbelastung sprechen. Ich könnte auch eine Beschwerde bei der Personalabteilung oder dem Betriebsrat einreichen.

Ich kann mich selbst zu einer Priorität machen. Vielleicht, bevor alles andere scheitert, was es muss, weil es nicht das Grundproblem angeht.

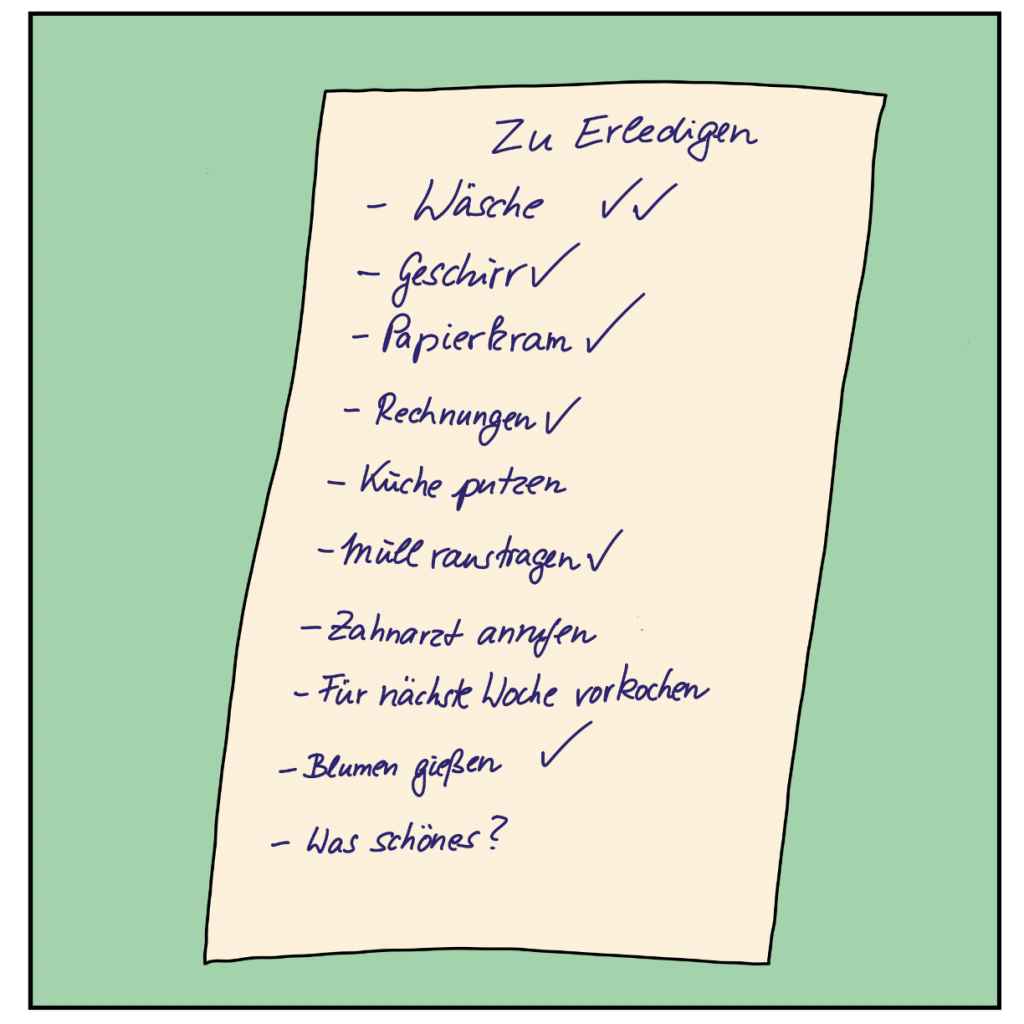

Kontakt abreißen lassen

Das passiert oft, wenn ich zu viele Überstunden anhäufe. Irgendwo muss ich die Zeit einsparen.

Was passiert?

Ich habe Nachrichten, E-Mails oder Briefpost herumliegen. Manches davon enthält Einladungen zu einer Party oder zu einem Kaffee treffen. Für manche brauche ich mehr Zeit, um sie “richtig” zu beantworten. Also bleibt alles liegen, bis ich mir nicht mehr sicher bin, ob es nicht zu spät ist, um noch zu antworten. Und ich fühle mich gestresst und verlegen, aber auch schuldig und wie eine schlechte Freundin. Außerdem habe ich mit niemandem über all das gesprochen, was mir das Gefühl gibt, keine Zeit für meine Kontakte zu haben. Also bleiben meine Probleme auch meine eigenen.

Warum ist das Selbstverletzung?

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Selbst eine Einsiedlerkrabbe wie ich braucht Kontakt. Jemanden, mit dem ich meine Sorgen und Freuden teilen kann. Positive soziale Interaktion bringt Freude, und sie löst chemische Reaktionen im Körper aus, die positive Auswirkungen haben.

Isolation ist eine Form der Folter, denn wir brauchen andere Menschen. Selbst wenn es nur jemand ist, der sich mein Gejammer anhört, damit ich mich nicht so allein fühle. Wenn ich mir diese Möglichkeit vorenthalte, mache ich mir das Leben schwerer, als es sein müsste.

Warum tue ich das?

Ich denke immer, dass ich das später machen kann. Wenn ich Zeit habe. Wenn sich die Dinge beruhigt haben.

Ich habe immer geglaubt, dass ich zuerst meine Aufgaben erledigen muss und erst später Spaß haben kann, wenn ich noch Zeit und Energie habe. Das bedeutet, dass die Freude oft zu kurz kommt, was es schwer macht, neue Energie zu tanken.

Was könnte ich stattdessen tun?

Ich habe angefangen, Selbstfürsorge auf meine To-Do-Liste zu setzen. Dinge wie sich mit lieben Menschen treffen, ein Bad nehmen, ein gutes Buch lesen, spazieren gehen. Das hat mir ungemein geholfen.

Außerdem habe ich mir ein neues Mantra zugelegt: Freude ist keine Belohnung, sondern eine Notwendigkeit.

Variante:

Manchmal fällt es mir leichter, auf Menschen zuzugehen, wenn es mir nicht gut geht, denn dann habe ich etwas zu erzählen. Wenn es mir dann besser geht, breche ich den Kontakt ab, weil nichts Interessantes passiert und ich keine langweilige Nervensäge sein will. Bis der fehlende Kontakt dazu führt, dass ich mich wieder schlechter fühle.

Für mich bestand ein Ausweg darin, mich bei meinen Lieblingsmenschen zu erkundigen und zu erfahren, dass sie sehr gerne langweilige Dinge von mir hören, weil sie mich mögen.

Mich nicht krank melden, wenn es mir schlecht geht

Dank der verbesserten Möglichkeiten, von zu Hause aus zu arbeiten, gibt es einen Mittelweg: so viel von zu Hause arbeiten, wie ich kann. Trotzdem sollte ich mich manchmal krankmelden.

Was passiert?

Ich gehe mit einem flauen Gefühl ins Bett und wache mit einem sehr flauen Gefühl auf. Ich denke mir, dass ich zu Hause bleiben sollte. Vielleicht habe ich eine Erkältung oder Magenprobleme. Doch irgendwie finde ich mich auf dem Weg zur Arbeit wieder, um es wenigstens zu versuchen.

Warum ist das Selbstverletzung?

Es ist schwieriger, wieder gesund zu werden, wenn ich mich nicht ausruhe. Ich riskiere absichtlich, dass es mir schlechter geht.

Warum tue ich das?

Die Gründe sind mehr oder weniger die gleichen wie beim Anhäufen von Überstunden.

Ein weiterer Grund ist der Gedanke, dass natürlich nur ich in der Lage dazu bin, das zu tun, was bei der Arbeit getan werden muss, was in den allermeisten Fällen nicht stimmt.

Was könnte ich stattdessen tun?

Wenn wirklich etwas unbedingt gemacht werden muss, kann ich versuchen, es von zu Hause aus zu erledigen.

Oder ich kann versuchen, jemanden von zu Hause aus zu informieren.

Oder ich kann sehen, ob sich die Sache verschieben lässt.

Vor allem muss ich mich von dem Gedanken verabschieden, dass meine Pflicht zur Arbeit wichtiger ist als die Pflicht, mich um meine eigene Gesundheit zu kümmern.

Ich muss mir selbst und meiner Gesundheit mehr Wertschätzung entgegenbringen.

Nicht um Hilfe zu bitten, wenn ich sie brauche

Das hängt davon ab, was als „Hilfe brauchen“ gilt. Ich kann viele Dinge allein tun, die mit Hilfe allerdings unendlich viel einfacher wären.

Was passiert?

Ich baue zum Beispiel meinen alten Kleiderschrank ab und baue später den neuen auf. Der Abbau des alten Schranks endet damit, dass eine Spiegeltür in Splittern und Scherben um mich herum liegt und ich mich gerade noch vor dem herabstürzenden Oberteil ducken kann. Der Aufbau des neuen (in der Anleitung waren 2 Personen abgebildet) dauerte ewig und ließ mich in Hieroglyphen fluchen. Beide Aktivitäten hinterließen bei mir interessante blaue Flecken.

Warum ist das Selbstverletzung?

Abgesehen davon, dass ich mir dabei selbst weh tue, hat es mich auch viel mehr Zeit und Energie und Kraft und Nerven gekostet, als wenn ich jemanden gefragt hätte.

Warum habe ich das getan?

Wenn mich das jemand fragt, würde ich behaupten, dass es eine spontane Aktion war (so spontan, wie man Möbel eben aufbauen kann, meine ich), und ich war ja in der Lage, das allein zu tun, also brauchte ich keine Hilfe.

Dabei würde ich aus Scham den viel wichtigeren Punkt auslassen, dass ich mich niemandem aufdrängen will. Ich möchte keine Last sein. Ich möchte auch nicht den Mut fassen und jemanden um Hilfe bitten, nur um dann abgewiesen zu werden, denn das würde wehtun. Also bitte ich erst gar nicht darum.

Was könnte ich stattdessen tun?

Ich könnte akzeptieren, dass ich Menschen um mich habe, die mir gerne helfen würden.

Ich könnte das Risiko eingehen, jemanden zu fragen, anstatt das Risiko einzugehen, von meinem Kleiderschrank erschlagen zu werden.

Ich könnte aufhören, mich so zu verhalten, als wäre ich eine Insel.

Daran arbeite ich gerade.

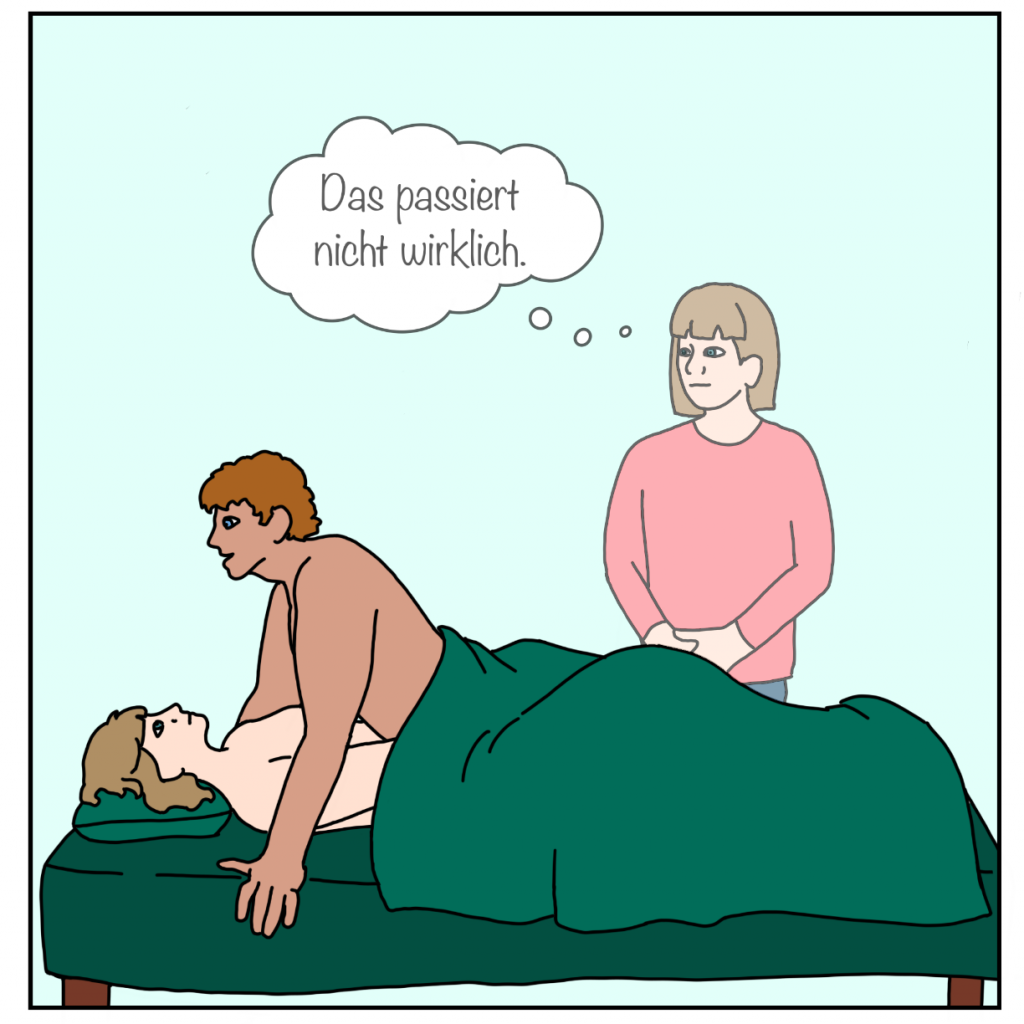

Gelegenheitssex aus den falschen Gründen

Inhaltsangabe/Triggerwarnung: Sexueller Missbrauch, Vergewaltigung (keine grafische Beschreibung)

An Gelegenheitssex als solchem ist nichts auszusetzen. Aus den richtigen Gründen kann er allen Beteiligten großen Spaß machen.

Was ist passiert?

Für mich ist es schwierig, offen darüber zu sprechen, wegen der Vorurteile gegenüber Frauen, die es wagen, Gelegenheitssex zu haben.

Als ich jünger war, hatte ich eine Zeit lang sexuelle Begegnungen, von denen ich weder vorher, noch während, noch danach so recht begeistert war.

Ich betrachtete Sex als eine Art Schauspiel, nicht als eine echte Interaktion. Ich war nicht emotional in der Situation präsent, weil ich selbst nicht wirklich dabei war. Ich war eine Schauspielerin in einer Rolle, dies war nicht mein Körper, sondern eine Maske. Denn wenn dies hier nicht mit meinem Körper geschah, waren vielleicht auch die anderen Dinge nicht mit meinem Körper geschehen, sondern nur einer Rolle, von der ich mich selbst abgetrennt hatte.

Warum war das eine Selbstverletzung?

Wechselnde sexuelle Begegnungen bergen immer ein gewisses Risiko von Geschlechtskrankheiten oder einer Schwangerschaft, auch mit Schutz.

Sex zu haben, ohne es zu wollen, ist auch emotional nicht immer gesund, wenn es zur Gewohnheit wird.

(Menschen im Sexgewerbe nehme ich hier explizit raus, denn das ist kein Gelegenheitssex, sondern ein professionelles Arrangement.)

Warum habe ich das getan?

Ich hole etwas weiter aus: Das erste Mal, dass ich gegen meinen Willen sexuell berührt und belästigt wurde, war ich vielleicht 10 oder 11 Jahre alt. Glaube ich. Ein paar ältere Jungs haben mich auf dem Spielplatz begrapscht, bis ich weglaufen konnte. Mit 16 und 17 Jahren wurde ich von meinem damaligen Partner wiederholt überwältigt und vergewaltigt. Spätere Partner setzten mich mit emotionaler Erpressung oder anderen Methoden unter Druck.

Da ich das, was mir passiert war, nicht ungeschehen machen konnte, tat ich das Nächstbeste: Ich machte Sex zu etwas, das nichts Besonderes war. Wenn ich jedem einfach so meine Zustimmung gab, dann war sie nicht viel wert und es würde vielleicht egal werden, dass andere sich darüber hinweggesetzt hatten.

Wenn ich leicht zu haben was, würde es vielleicht egal werden, einfach genommen worden zu sein.

Ich habe versucht, den Schmerz zu minimieren, indem ich das, was mir genommen wurde, abgewertet habe.

Was kann ich stattdessen tun?

Ich kann heilen. Da muss ich weiter ausholen.

Es dauerte eine Weile, bis ich akzeptieren konnte, dass ich ein Vergewaltigungsopfer war.

Das war in den späten 80er, frühen 90er Jahren. Bis 1992 gab es keinen juristischen Begriff für Vergewaltigung innerhalb einer Ehe. Das wurde erst in den späten 90er Jahren zu einem Verbrechen. In der Wahrnehmung wurde eine Beziehung nicht viel anders behandelt. Wer in einer Beziehung war, hatte dem Sex grundsätzlich zugestimmt.

Das war lange vor #metoo.

Wenn es nicht zu einem vorher ausdrücklich vereinbarten Spiel mit einem Safeword gehört, gilt:

- Wenn ich „Nein“ sage und mein Partner macht weiter, ist es Vergewaltigung.

- Wenn ich versuche, meinen Partner abzuwehren, und er macht weiter, ist es Vergewaltigung.

- Wenn ich die ganze Zeit weine und wimmere, ist es Vergewaltigung.

- Wenn ich sturzbetrunken bin, ist es Vergewaltigung.

- Wenn ich noch schlafe, ist es Vergewaltigung.

- Wenn mein Partner sagt: „Wenn du mich wirklich liebst/mir wirklich verzeihst, wirst du x tun“, dann ist das Nötigung.

- Wenn mein Partner sagt: „Wenn wir nicht mindestens einmal pro Woche miteinander schlafen, bezahle ich dafür jemandem aus der Haushaltskasse“, ist das Nötigung.

- Wenn mein Partner sagt: „Wenn wir nicht miteinander schlafen, dann blas mir wenigstens einen“ und mich nach unten drückt, dann ist das mindestens Nötigung.

All diese Dinge sind mir passiert. Es fiel mir schwer, mir einzugestehen, dass dies alles eine schwere Misshandlung meiner selbst war.

Dass es in der Tat schlimm war. Dass es mich verletzt hatte. Dass es etwas in mir zerbrochen hat.

Lange Zeit habe ich mich schuldig gefühlt, weil ich zugelassen hatte, dass mir das passierte. Bis ich zugeben konnte, dass ich hilflos gewesen war. Es war nicht meine Entscheidung. Ich hatte das nicht zugelassen. Ich habe dem nicht zugestimmt. Nichts davon.

Das Eingeständnis gab mir die Chance, zu heilen. Eine Chance, meine Sexualität zurückzuerobern und wieder Freude an ihr zu haben.

Das klingt einfach, aber es hat viel Zeit und Hilfe gebraucht.

Mir selbst Freude verweigern

Manchmal habe ich mir Sachen vorgenommen, auf die ich mich gefreut habe. Dinge, die mir Spaß machen. Und dann sind sie nicht passiert.

Was war passiert?

Vielleicht habe ich irgendeinen Schnickschnack gesehen, den ich haben wollte und mir hätte leisten können, den ich aber nicht gekauft habe, weil ich ihn eigentlich nicht brauchte. Manchmal war ich hinterher traurig darüber.

Vielleicht wollte ich spazieren gehen, habe mich aber dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben und die Wäsche zu waschen, die genauso gut an einem anderen Tag hätte gewaschen werden können.

Vielleicht war ich zu einer Party eingeladen, fand aber noch einen Grund, warum ich nicht gehen konnte.

Warum ist das Selbstverletzung?

Schöne Erlebnisse sind wichtig, um die nicht so schönen auszugleichen. Sie helfen mir, meine Batterien wieder aufzuladen, und geben mir etwas, woran ich mich festhalten kann, wenn die Dinge weniger gut laufen.

Wenn ich mir solche Erlebnisse ohne guten Grund verweigere, nur um mir die Freude zu verwehren, dann tut mir das nicht gut.

Warum habe ich das getan?

In meinen ersten Beziehungen habe ich gelernt, dass die Person, die „nein“ sagt, die Kontrolle hat. Die Person, die Spaß, Liebe oder Anerkennung verweigern kann, ist diejenige, die die Macht hat.

Wenn ich mich also rumgeschubst und hilflos fühlte, verweigere ich mir Dinge, um zu beweisen, dass ich immer noch die Kontrolle habe.

Was tue ich stattdessen?

Ich versuche zu akzeptieren, dass ich manchmal nicht die Kontrolle habe. Dass das nicht meine Schuld ist, sondern dass manche Situationen eben sind, wie sie sind.

Und wenn ich die Möglichkeit habe, mir in solchen Momenten etwas Freude zu gönnen, versuche ich, sie zu nutzen. Denn Freude zu gewähren ist ein ebenso bewusster Akt wie sie zu verweigern.

Mich selbst schlecht machen

Wenn ich im Supermarkt stehe und merke, dass ich meinen Einkaufszettel vergessen habe, kann es passieren, dass ich mich eine dumme Idiotin schimpfe. Oder, dass ich mir selber die Schuld daran gebe, wenn ich ungeschickt bin und über meine Schuhe stolpere, die ich im Flur liegen gelassen habe. Das ist grundsätzlich nicht falsch, aber trotzdem nicht hilfreich.

Was passiert?

Wenn etwas schief geht, gebe ich mir die Schuld und schimpfe auf mich selbst. Vielleicht nenne ich mich eine blöde Hupe, weil ich den Geburtstag von jemandem vergessen habe. Vielleicht nenne ich mich ein faules Stück, weil ich den Bus nach Hause nehme, anstatt an einem schönen Tag die 15 Minuten zu Fuß zu gehen. Vielleicht nenne ich mich selbst als unnützes Stück Dreck, weil ich gestern vergessen habe, die Wäsche aufzuhängen. Es gibt verschiedene Arten, mich zu beschimpfen, aber keine davon fühlt sich gut an.

Warum ist das Selbstverletzung?

Zumindest ist es eine Beleidigung. Ich verwende für mich Begriffe, die ich für andere nicht verwenden würde, weil ich weiß, dass sie verletzend sind. Mir selbst gegenüber habe ich diese Vorbehalte nicht. Mich selbst zu verletzen ist in Ordnung. Scheinbar.

Nur, das ist es nicht. Ich habe etwas Besseres verdient, auch und gerade von mir selbst. Denn wenn ich nicht auf meiner Seite bin, wer dann?

Kein noch so großes Schimpfen, Beschuldigen oder Beleidigen wird die Situation, in der ich mich befinde, verbessern. Es wird sie nur noch schlimmer machen.

Was kann ich stattdessen tun?

Ich kann mir selbst erst einmal etwas Mitgefühl entgegenbringen und dann nach einer Lösung suchen, wenn eine nötig ist. Das heißt, wenn ich merke, dass ich den Einkaufszettel vergessen habe, kann ich sagen: „Du musst wirklich müde sein, wenn du ihn zu Hause vergessen hast. Danke, dass du trotzdem einkaufen gehst“, und mir dann einen Moment Zeit nehmen, um eine neue Liste zu schreiben.

Sie enthält vielleicht nicht alle Artikel, aber wahrscheinlich mehr, als wenn ich zuerst über mich selbst schimpfe und dann versuche, eine Liste zu schreiben, während ich mich so richtig schön schlecht fühle.

Ich kann mich umarmen, nachdem ich über meine Schuhe gestolpert bin, nachsehen, ob ich mich verletzt habe, und dann die Schuhe wegräumen.

Ich kann mir selbst verzeihen, dass ich die Wäsche vergessen habe, einen neuen Waschgang starten und sie dann danach aufhängen.

Ich kann nachsichtig mit mir selbst sein und mich wie eine Freundin behandeln, oder zumindest wie einen Menschen.

Eine Variante:

Statt über mich selbst zu lästern, habe ich lange Zeit auch die Stimmen anderer Menschen mit ihrer üblichen Kritik „gehört“. „Du bist zu wählerisch“, „Du musst dich mehr anstrengen“, „Dir fehlte schon immer die Disziplin“. Es hat mir geholfen, die „Stimme“ zu identifizieren und mir vorzustellen, wie ich mich hinstelle und sage: „Nein, das stimmt nicht“, und mir dann vielleicht Beispiele auszudenken, die meinen Standpunkt belegen. Das hat nicht sofort geholfen, aber mit der Zeit fiel es mir leichter, mich in der Situation an positive Beispiele zu erinnern.

Auf „Autopilot“ umschalten

Es ist so leicht, in alte Gewohnheiten zurückzufallen und die erwartete Rolle einzunehmen. Das ist oft viel einfacher, als mir bewusst zu machen, wie ich mich fühle und was ich gerade tun möchte. Ich erlebe das oft auf Partys mit Menschen, die ich von früher kenne und die ich schon lange nicht mehr gesehen habe.

Was passiert?

Wenn es mir ohnehin nicht so gut geht und ich mich unter Menschen befinde, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, falle ich manchmal in meine alten Angewohnheiten und Verhaltensweisen zurück. Oft bedeutet das, dass ich plötzlich im Unterhaltungsmodus bin, lustige Geschichten erzähle, mit anderen Wortgefechte bestreite. Das macht Spaß.

Aber es überspielt der Tatsache, dass ich müde bin, dass ich mich vielleicht nicht so gut fühle und lieber alleine wäre.

Es fühlt sich an, als ob ich meine Party-Persönlichkeit anziehen würde. Als würde ich in eine Paraderolle schlüpfen, so dass ich gar nicht wirklich da bin.

Danach fällt es mir schwer, wieder zu meinem wahren Ich und meinen Gefühlen zurückzufinden.

Manchmal kann dieser kleine Urlaub von meinen Sorgen belebend sein. Meistens bin ich aber eher ausgelaugt.

Warum ist das Selbstverletzung?

Ich schaue nicht in mich hinein, nehme nicht zur Kenntnis, wie ich mich fühle, was ich brauche. Wenn ich daraus erfrischt und voller Freude hervorgehe, habe ich Glück gehabt.

Aber wenn ich mich ausgelaugt und müde fühle und mich ein Stück weit verloren habe, dann habe ich mich nicht gut um mich gekümmert, sondern meine Energie ausgenutzt, ohne etwas dafür vorweisen zu können. Und ich habe die Person versteckt, die ich in diesem Moment war. Ich habe mir keine Chance gegeben, ich selbst zu sein.

Warum habe ich das getan?

Eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe, ist, mich hinter einer Maske zu verstecken. Und ich weiß, dass es vielen anderen Menschen mit psychischen Problemen genauso geht. Ich maskiere mich, damit mich niemand fragt, wie ich mich fühle, damit ich nicht zusammenbreche. So zu tun, als ob es mir gut ginge, ist oft leichter, als zu sagen, wie ich mich wirklich fühle.

Es macht mich weniger verletzlich.

Und wenn ich gut genug im Maskieren bin, kann ich mich sogar eine Zeit lang selbst täuschen.

Was könnte ich stattdessen tun?

Ich versuche, besser auf mich zu achten, mich um mich und meine Bedürfnisse zu kümmern.

Ich lerne, dass meine Verletzbarkeit eine Stärke sein kann.

Dass das Eingeständnis, mich schlecht zu fühlen, anderen die Chance gibt, mir ein wenig zu helfen.

Dass es mir mehr nützt, wenn ich mich in einem Umfeld, das dies unterstützt, ehrlich „nicht gut“ fühlen darf, als wenn ich mich verstelle.

So tun, als ob alles in Ordnung ist

Ich habe dies bereits angesprochen. Das habe ich früher sehr oft gemacht.

Was passiert?

Jemand fragt mich, wie es mir geht, und ich sage „gut“ und lächle, obwohl ich kurz zuvor noch geweint habe. Oder ich gehe zu einer medizinischen Untersuchung und lächle und nicke, obwohl ich mich furchtbar fühle.

Oder ich erzähle meine Geschichte eben diesem neuen Psychiater oder einer Therapeutin und lockere die Stimmung zwischen den schwierigen Stellen mit einem Witz auf. Ich lache meinen Schmerz weg.

Warum ist das Selbstverletzung?

Vor allem was medizinische Untersuchungen angeht, ist das Selbstsabotage. Diese Menschen können mir nur helfen, wenn sie wissen, wie ich mich fühle. Mein Schmerz und mein Trauma sind schwer zu sehen und zu erkennen, wenn ich ständig Witze mache.

So mache ich es mir schwerer, Hilfe zu bekommen oder wirklich gesehen zu werden.

Warum tue ich das?

Aus zwei Gründen: Ich möchte keine Last sein. Ich möchte nicht, dass sich die andere Person schlecht fühlt. Also mache ich ein paar Witze und bringe sie zum Lachen, um ihnen das Zuhören schmackhafter zu machen. Ich will nicht, dass sie sich Sorgen machen. Denn wenn ich zu kompliziert werde, zu schwer zu ertragen bin, werden sie mich wegschicken.

Ich meine, ich weiß, dass das nicht passieren wird. Nur mein Unterbewusstsein hat das noch nicht verstanden.

Der andere Grund ist, dass mich lange Zeit der Galgenhumor am Leben gehalten hat. Solange ich über das lachen kann, was mir passiert ist oder wie ich mich gefühlt habe, kann es nicht so schlimm gewesen sein, oder?

Was könnte ich stattdessen tun?

Bevor ich eine Praxis betrete, bemühe ich mich bewusst, mich zu demaskieren, weil ich weiß, dass das wichtig ist.

Wenn mich jemand, dem ich vertraue, fragt, wie es mir geht, sage ich es. Klar, manchmal ist „gut“ richtig. Manchmal geht es mir großartig. Und manchmal geht es mir nicht gut. Ich habe (fast) akzeptiert, dass es in Ordnung ist, nicht in Ordnung zu sein.

Und ich habe gelernt, dass es vielen Menschen gelegentlich nicht gut geht. Es ist gut, das dann sagen zu können.